Recientemente, releyendo las memorias de Ciro Alegría, descubro que César Vallejo libró un combate bíblico contra la obligación de la rima que se les imponía a los poetas hispanoparlantes en las primeras décadas del siglo XX.

Paradójicamente, el que yo considero su mejor poema, rima: Piedra negra sobre una piedra blanca, cuyo primer verso le da título a este escrito.

Pero además, es el exacto título para la historia de Melchor. La esposa lo abandonó en el año 1993. Eran un matrimonio armónico, con cuatro hijos; ella una muy bonita ama de casa, Melchor un exitoso gerente de marketing de una empresa multinacional de insumos eléctricos.

Pudieron contratar empleadas domésticas que no solo se hacían cargo del mantenimiento diario, la ropa, la cocina, sino también de los chicos. Diana tuvo de tiempo de asistir al gimnasio para potenciar su ya atractiva figura. Pero no siempre había sido así.

En los albores del matrimonio, cuando no los impulsaba sino el amor y el deseo de convivir, Melchor estaba terminando su carrera, trabajaba como a medias asalariado, a medias meritorio, en una empresa del rubro; y Diana no practicaba oficio alguno.

La belleza, aun en ciernes, era su verdadera vocación; pero probó suerte en una casa de cambio relacionada con el Paraguay, porque su padre había sido el hechicero blanco de una tribu de indígenas paraguayos. Finalmente el padre la defraudó, y Melchor cubrió perdidas y curó heridas.

La relación entre Diana y su padre se mantuvo lejana, pero ininterrumpida. No había sido una estafa deliberada, sino el paso de ineficiencia de un hombre que se mantenía entre dos mundos: el de la necesidad de dinero occidental, y el umbral de las ciencias ocultas.

En la medianía del primer embarazo, Melchor logró un conveniente aumento de sueldo, y desde allí en adelante todo fue mejorando. La pareja prosperó en la clase media; se sucedieron los hijos. La madre de Diana había fallecido cuando ella era una adolescente.

En la cúspide del éxito matrimonial y profesional, Diana, en su esplendor femenino, dejó a Melchor por el profesor patovica del gimnasio. Los argumentos de la mujer me fueron listados por Melchor en un encuentro fortuito en un bar de la estación de trenes de Austerlitz, en París: el profesor la “había dado vuelta”, según ella.

“Nunca se había sentido tan mujer”. “Ese hombre -el profesor del gimnasio- era El Hombre”. En realidad, confesó Diana, ahora entendía que nunca había amado a Melchor. Es interesante el dato de que lo plantó con los cuatro hijos: Melchor no sólo debía mantenerlos, también pasarle una pensión a Diana.

Diana había encontrado una “intensidad” -todas son palabras de Diana- a la que nunca había aspirado, ni siquiera imaginado. Eso sí, utilizaba parte de la pensión de Melchor para mantener al profesor, unos años más joven que ella. Ambos tenían gustos caros: Diana, porque había aprendido a vivir bien mantenida por Melchor; el profesor, porque siempre había querido vivir mejor.

En el trance amoroso, Diana recuperó como nunca antes el vínculo con su padre. Aquejado de una enfermedad mortal, el hechicero se instaló como presencia influyente en un barrio humilde argentino.

El profesor de gimnasia, Juancho, era celoso, posesivo y violento. Estos aspectos eran evidentes desde el comienzo del romance, pero no lograron disuadirla de entregarse a sus “potentes” brazos. Juancho no soportaba la existencia de Melchor. Celaba a Diana a sol y sombra, le impedía ver amigas y ni hablar de varones.

Pero por sobre todo le canceló por completo cualquier contacto con Melchor, incluyendo la relación con sus cuatro hijos. Diana aceptó obedientemente: según ella, el amor era más fuerte. Sin embargo, tampoco esto alcanzó al patovica Juancho. Juancho lo quería muerto a Melchor. Suponía que era el único hombre que había visto desnuda a Diana, el único que la había “poseído”, y lo quería fuera del planeta.

Diana le garantizaba que nunca su vida íntima con Melchor había siquiera rozado la pasión que experimentaba con el propio Juancho, su único “hombre verdadero”; pero de todos modos Juancho ordenaba la muerte de Melchor. Mas no le interesaba ser acusado, ni siquiera como cómplice: ¿por qué no acudía a los poderes de su padre? No habría de ser el primero que se cargaba sin consecuencias, ese viejo capanga.

Diana le reclamó a su padre esta paradójica bendición: un asesinato metafísico. Y el curandero moribundo la dotó con la herencia del maleficio, antes de desaparecer para siempre de este mundo: la próxima vez que lloviera sobre Melchor, moriría.

Una vez que le garantizó al patovica que el padre había emitido su informal “fatwa”, Diana, en un inesperado arranque de piedad por sus hijos, arregló para hacerle saber a Melchor que no sobreviviría a una lluvia. Ni bajo techo: el conjuro se activaba con la presencia simultánea de Melchor y la lluvia en una misma ciudad.

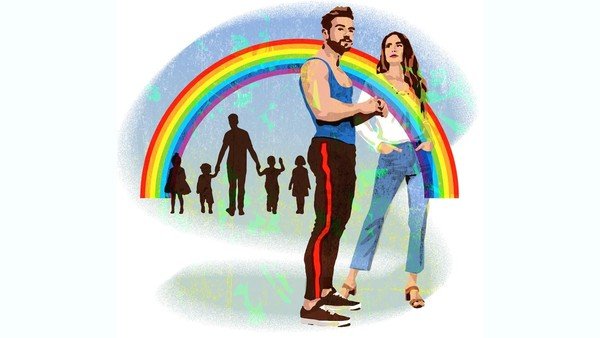

Los primeros diez años resultaron extenuantes. Melchor dependía del servicio meteorológico y prefería no correr riesgos. Una hermana lo asistía con los chicos cuando debía huir de un aguacero en curso. Los hijos aprendieron a asociar la lluvia con la ausencia del padre. Y el sosiego posterior a las tormentas, y el arco iris, con su regreso.

No fue la peor de las infancias. En algún momento Melchor encontró un ritmo. No extrañaba la sensación de ver caer el agua.

– La lluvia está sobrevalorada-, me dijo en París.

Habían pasado más de veinte años desde el comienzo de esa persecución eterna. Lo quise consolar con la idea de que todos los hombres, de algún modo, nos la pasamos huyendo de algún tipo de muerte probable; pero antes de terminar la frase descubrimos que era totalmente falsa.

– Ahora los chicos ya son grandes -me dijo Melchor-. Cada uno tiene su empleo y su pareja. Pueden sobrevivir perfectamente sin mí, y se acostumbraron a vivir sin la madre. Verlos en paz es mi mejor paisaje: como esos campos que parecen más frescos después de una lluvia breve.

Mi tren se estaba marchando cuando Melchor, desde el estribo, agregó: – Me cansé de huir. Que sea lo que Dios quiera. Dice el pronóstico que mañana lloverá.

WD